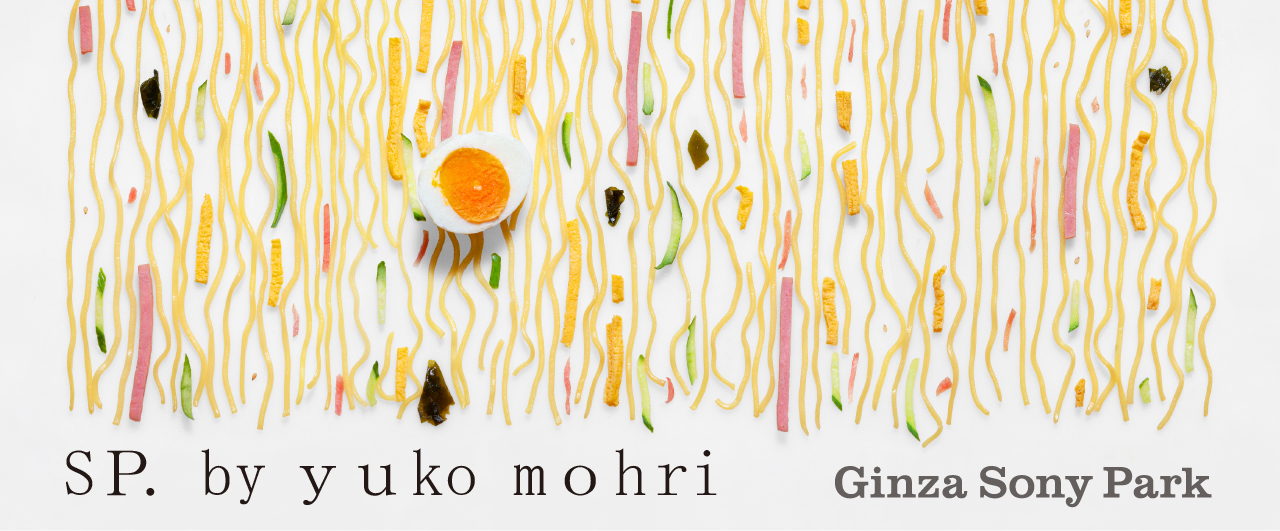

SP. by yuko mohri

Ginza Sony Parkが現代美術家 毛利悠子のスタジオに変容

Ginza Sony Parkは、人々の価値観に変化が生まれているこのような時期だからこそ、「場」の新たな可能性を探求するために、この場所の使いかたをアーティストに委ねてみることにしました。

このプログラムは、完成された作品を鑑賞する展覧会でも公開制作でもありません。

磁力や重力、風、光など、目に見えず触れることもできない力の働きにフォーカスした作品で知られ、国内外の展覧会にも数多く参加している、いま最も活躍が注目されるアーティスト毛利悠子と、この空間に集まる音楽家たちによって何かが生み出されます。

その制作過程や、アーティストたちのエネルギーを感じ、この時代と場所、変化の中から生まれる表現「Sound in Progress」にご期待ください。

期間中に行われるインスタレーションを含め、7月20日(月)の搬入開始日から8月26日(水)の撤収日までの日々の変化の様子は「SP. by yuko mohri」の特設Webサイトでもご覧いただけます。

※本プログラムは終了しました。

期間 2020.7.20 - 8.26

時間 11:00 - 19:00

場所 PARK B2/ PARK B3

#sp_yukomohri

- 本プログラムは、展覧会や公開制作ではありません。ここで生まれた作品は後日、何らかの形で発表される予定です。

- 日程は搬出入期間を含みます。また、急遽変更になる場合があります。

SP.は突然はじまった。/ 毛利悠子コメント

今から数か月前、目先の予定がすべて消えた。今まで組み上げてきた大きな構造も、枠組みも、すべて液状化した。

……というか液体になった。それは大きな湖のようなものが突然目の前に現れる感じだった。湖になって、どこから手をつけたらよいかわからなくなったのだ。

ちょうどその頃、琵琶湖の湖北を訪れていた。季節が冬から春に変わる穏やかな天候のもと、湖は、太平洋のようにザバザバと波をたてることなく、水面が静かに揺れていた。小魚がジャンプをすると、衝動が波紋となって延々と広がっていく。

Ginza Sony Parkにも水面が広がっていたのだろうか。ある日突然電話がかかってきた。

大きな湖を目の前に、仕事の仕方をずいぶん変えていかなければと四苦八苦していた私には、その電話はとんでもない朗報で、突然、魚がジャンプする景色が目の前にひろがっていった。

スタジオとしてパークを使わせてもらえないか、と提案をして、すぐに一緒に仕事をしたい人たちに声をかけると、やはり液状化の中で何かをしようとしている人たちがこころよく仕事を引き受けてくれた。

タイトル「SP.」にはStay HomeならぬStay Parkで発展させていくSound in Progressの作品の意味を込めてある。そこでは最近開発したStumbleなPianoの新作テストや、回転するSPeaker作品を使った演奏の収録が行われる。それらはすべて銀座のStationでPlayされる、いまだ音楽にもアートにも分類不明な表現の一種(Expression sp.)を目指している。

約1か月のスタジオ空間としてのソニーパーク(ここにもSP.)は、展覧会ではないので作品を鑑賞してもらうことはできないけれど、制作風景や変化していく景色を垣間見てもらうことで、アーティストたちが何かを生み出そうとしているエネルギーは感じとってもらえるかもしれない。

それが、来年、あるいは5年後10年後につながる、ターニングポイントになるように。

Yuko Mohri

Ginza Sony Park コメント

現代美術家の毛利悠子さんを迎えた本プログラム「SP. by Yuko Mohri」は、完成された作品を鑑賞する展覧会ではありません。

こういう時代だからこそ、Ginza Sony Parkはアーティストにこの場所の使いかたを委ねてみることにしました。

ここで何が生まれるのか?

社会の変化を受け入れながらこの場所から生まれるものを、私たちも楽しみにしています。

Ginza Sony Park

参加アーティスト、スタッフ

| インスタレーション: | 毛利悠子 |

|---|---|

| パフォーマンス: | 山本精一 鈴木昭男 大友良英 |

| サウンドエンジニア: | ZAK |

| 照明: | 高田政義(RYU) |

| テクニカルスタッフ: | イトウユウヤ |

| プログラミング: | 濱哲史 |

| スピーカー造作: | nomena |

| 映像監督: | いしいこうた(HOEDOWN) |

| 映像制作: | HOEDOWN |

| 写真: | 前澤秀登 Ginza Sony Park |

| 制作スタッフ: | 敷根功士朗 灰原千晶 |

| 制作マネジメント: | 坂口千秋 |

| アートディレクション: | 松本弦人 |

- 参加アーティスト、スタッフは変更になる場合があります。

アーティスト プロフィール

毛利悠子 Yuko Mohri

美術家。磁力や重力、風や光など、目に見えず、触れることもできない力と、日常のありふれた素材との出会いが生む表情にフォーカスしたインスタレーションを制作。偶然性や想定外のエラーといった、制作者の意図を超える要素を積極的に取り込む作品は、展示環境全体の情報を観察、計測する自律的な回路を備えた独自の生態系にも喩えられる。主な個展に、「ただし抵抗はあるものとする」十和田市現代美術館(2018年)、「Voluta」カムデン・アーツ・センター(ロンドン、2018年)ほか、「現在地:未来の地図を描くために」金沢21世紀美術館(2020年)、「100年の編み手たち-流動する日本の近現代美術」東京都現代美術館(2019年)、「Japanorama: New Vision on Art Since 1970」ポンピドゥ・センター = メッス(フランス、2017年)など、グループ展への参加多数。また、「ウラル・インダストリアル・ビエンナーレ」(ロシア、2019年)、「アジア・パシフィック・トライアニュアル」(オーストラリア、2018年)、「リヨン・ビエンナーレ」(フランス、2017年)、「コーチ = ムジリス・ビエンナーレ」(インド、2016年)など、国際展への参加多数。http://mohrizm.net/

山本精一 Seiichi Yamamoto

音楽家。「BOREDOMS」「ROVO」「PARA」ほか、多数のバンド/ユニットやソロワーク、内外の音楽家とのセッション等で、プレイヤー/ソングライター/コンポーザー/プロデューサーとして、ワールドワイドに活動を展開。『ファルセット』『LIGHTS』他アルバム多数、映画音楽も手がける。また文筆家、画家、写真家としても作品発表を続ける。著書に『イマユラ』『ギンガ』『ゆん』など。http://www.japanimprov.com/

鈴木昭男 Akio Suzuki

なげかけ&たどり の作家、パフォーマー。音の「自修イベント」(1963年)を開始。サウンドオブジェによる初個展(1976年)、南画廊 東京。80年代、コンセプチャル・サウンド・ワークを展開し、ドクメンタ 8 カッセル(1987年)にてパフォーマンス。サウンドプロジェクト〈一日の自然に耳を澄ます〉「日向ぼっこの空間」(1988年)を遂行。90年代、音を介したインスタレーションを開始し、1996年のソナンビエンテ・フェスティバル(ベルリン)にて発表した「点 音(o to da te)」を、世界各地で展開してきている。最近では、東京都現代美術館 屋外展示の "no zo mi"(2019年)、熊野古道なかへち美術館個展 "内在(na i za i)"(2018年)がある。カムデン・アーツ・センター(ロンドン、2018年)での毛利悠子の個展「Voluta」会場にて演奏。即興演奏家とのコラボレーションも多い。https://www.akiosuzuki.com/

Photo: Lawrence English

大友良英 Otomo Yoshihide

映画やテレビの音楽を山のように作りつつ、ノイズや即興の現場がホームの音楽家。ギタリスト、ターンテーブル奏者。活動は日本のみならず欧米、アジアと多方面にわたる。美術と音楽の中間領域のような展示作品や一般参加のプロジェクトやプロデュースワークも多数。震災後は故郷の福島でプロジェクトFUKUSHIMA! を立ち上げ、現在に至るまで様々な活動を継続中。2013年「あまちゃん」の音楽でレコード大賞作曲賞を受賞。2014年よりアンサンブルズ・アジアのディレクターとしてアジア各国の音楽家のネットワークづくりに奔走。2017年札幌国際芸術祭の芸術監督。2019年NHK大河ドラマ「いだてん」の音楽を担当。また福島を代表する夏祭り「わらじまつり」改革のディレクターも務めた。http://otomoyoshihide.com/

「SP. by yuko mohri」概要

| タイトル | SP. by yuko mohri |

|---|---|

| 期間 |

2020年7月20日(月) - 8月26日(水) ※本プログラムは終了しました。 |

| 時間 |

11:00-19:00 |

| 場所 |

PARK B2/地下2階・PARK B3/地下3階 |

| ハッシュタグ |

#sp_yukomohri |

- 本プログラムは、展覧会や公開制作ではありません。ここで生まれた作品は後日、何らかの形で発表される予定です。

- 日程は搬出入期間を含みます。また、急遽変更になる場合があります。