覆蓋嶄新Ginza Sony Park的混凝土建築主體,

運用不鏽鋼格柵狀框架,與街道區隔,營造出和緩的邊界。

既是建築的正面,也是可因應各種活動的結構化介面。

每天有數十萬人在銀座、數寄屋橋十字路口熙來攘往,

在這塊角地,我們能傳播何種資訊呢?

Ginza Sony Park以「銀座公園」之姿展開新挑戰,

透過這個「空間」,

試圖孕育出讓人思考現在與未來的契機。

覆蓋嶄新Ginza Sony Park的混凝土建築主體,

運用不鏽鋼格柵狀框架,與街道區隔,營造出和緩的邊界。

既是建築的正面,也是可因應各種活動的結構化介面。

每天有數十萬人在銀座、數寄屋橋十字路口熙來攘往,

在這塊角地,我們能傳播何種資訊呢?

Ginza Sony Park以「銀座公園」之姿展開新挑戰,

透過這個「空間」,

試圖孕育出讓人思考現在與未來的契機。

歐萊禮的電腦程式書籍自1978年發行以來,廣受全球工程師支持。封面採用各種動物的圖案,被暱稱為「Animal Book」,備受喜愛,其中也描繪了許多瀕臨絕種危機的動物。歐萊禮透過封面這個「空間」,讓人們知曉在許多動物身上發生的事,堪稱溫柔又大膽。受此舉啟發,Ginza Sony Park特將本次活動主題訂為「瀕危物種」。

針對本次我們推動的計畫,歐萊禮創辦人兼CEO提姆.歐萊禮也捎來以下鼓勵。

The covers of the O'Reilly books about computer programming are one of the most iconic brands in publishing – just one more example of the unexpected and unaccounted for economic impacts of nature. Every endangered species we lose lessens not only the richness of our natural heritage but also its cultural and economic value.

Many of the animals on the covers of O’Reilly books are from 19th century engravings, a time when these animals were plentiful. Today, between habitat destruction, hunting, poaching, human/animal conflicts, and the illegal wildlife trade, many species that were abundant 100 years ago are teetering on the brink of extinction. Highlighting these animals on the cover of O’Reilly books has helped to raise awareness of the challenges faced by these creatures.

目前已知地球上有多達175萬種以上的豐富動植物。且仍有許多尚未發現的物種,推測總數應有約500萬種至3000萬種。

另一方面,也有許多生物從地球上銷聲匿跡,瀕臨「滅絕」。據說全球雖有約5500種哺乳類,但其中被列入「瀕危物種」,有滅絕之虞的哺乳類就多達1200種以上。同樣地,據說約1萬種鳥類中,也有約1500種被指定為瀕危物種。

生物的世界以「弱肉強食」的關係組成。而各種生物之間的關係稱為「生態系」,人類等各種生物在取得平衡的生態系中維繫著生命。

之所以有滅絕之虞,是因急遽破壞的速度超出了大自然的恢復力,打破了生態系的平衡。而打破平衡的主因,就是人類的活動。然而,能從危機中拯救生物們的,也是人類的活動。

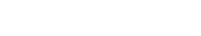

稀疏地分布於中亞高地。全身覆蓋著厚實毛皮,耐嚴寒。在幽暗的時間出沒,獵食野生的山羊、綿羊類和鳥類、鼠類、兔子等生物。

因土地開發等導致獵物數量減少,成為導致雪豹個體數量減少的最大風險。此外,雖然目前已禁止毛皮交易,但盜獵仍未斷絕。尤其在棲息地靠近人類住家的地區,由於冬天雪豹可能把人類豢養的家畜當成主要食物來源,因此也會遭到居民捕殺。在規劃保育活動時,需要一併考量讓其與人類共存的方式。

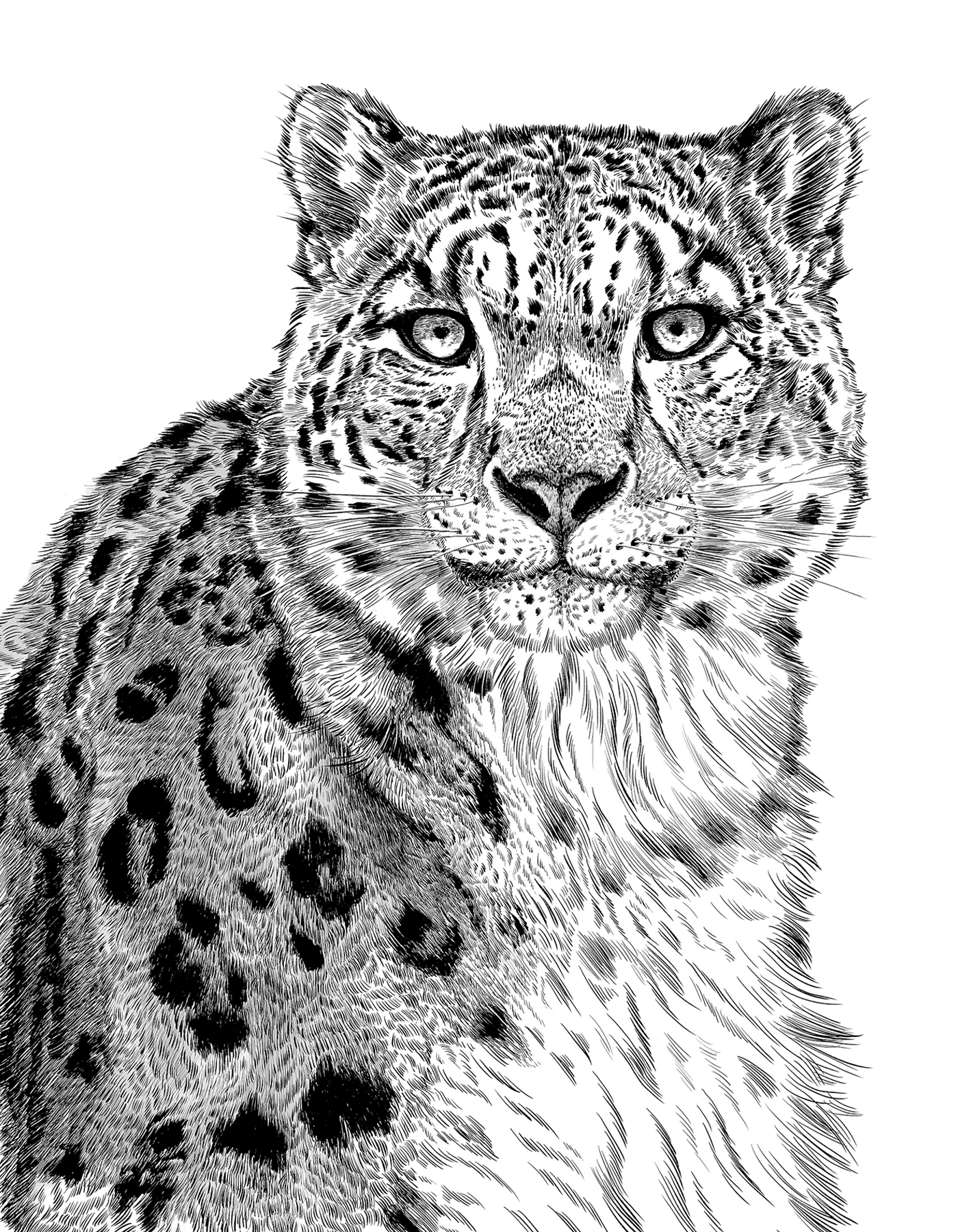

叫聲吵雜,與驢聲相近。一般認為20世紀初的棲息數量曾達數百萬隻。1930年時,南非大西洋側的最大繁殖地達森島曾棲息著300萬隻,但1963年時,已驟減至14萬隻。原因為在繁殖地非法採集企鵝蛋等行為。

1960年代後半起,由於船舶事故導致原油外洩,使得包含本物種在內的多種海鳥都不幸喪命。此外,因發展出大規模的捕魚方法,也讓許多斑嘴環企鵝受困於流刺網,最終送命。就連原為其食物來源的鯷魚等,也被人類大量奪走。個體數量不斷減少,2010年於紅皮書名錄中從易危 (VU) 升為瀕危 (EN)。

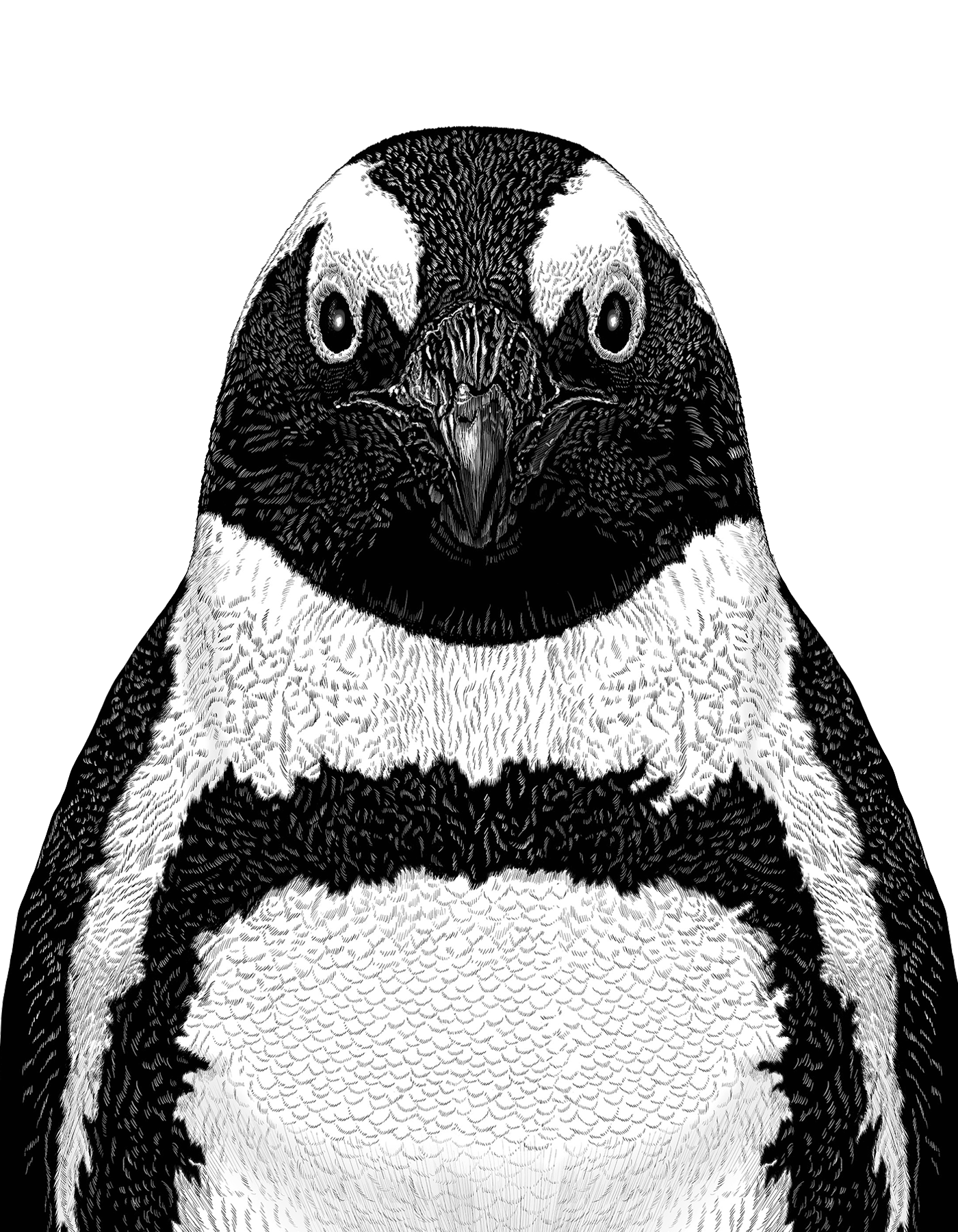

群體生活,喜歡在海邊曬日光浴,透過潛水取得食物。嘴巴周圍的鬍鬚可在海底沙中探測,覓食二枚貝等貝類。

18~20世紀之間,其可生長至一公尺的上顎巨大獠牙(犬齒)被人類拿來做成工藝品,人類也為了食用海象肉及採集海象皮,曾持續過度狩獵。由於海象會爬上流冰,保護自身免受敵人侵擾,安全育兒,但近年來因地球暖化導致海冰縮小,成為其生存上最大的威脅。

棲息於森林和荒地。白天在地下巢穴休息,晚上才現身活動,捕食小型哺乳類、羽蟲類、鳥等。據說約400年前亦曾棲息於澳洲大陸,但被人類帶來的丁格犬捕食,數量大幅減少,目前僅棲息於塔斯馬尼亞島。

之後一度被當成會攻擊家畜等的有害動物,遭到驅逐,但於1941年開始受到法律保護。然而1990年代時,因流行袋獾面部腫瘤病,使得其數量驟減60%以上。這是一種癌症,袋獾彼此接觸就會傳染腫瘤,導致無法進食。2003年展開了保育計畫,但想透過疫苗治療尚需時間,預估在今後10年間,數量將再減少60%以上。

於地上活動,棲息於乾燥的低地。主食為圓扇仙人掌的果實和花,也會吃昆蟲、螃蟹等生物。

因食用目的被捕獲,也因外來種而持續受到傷害。過去有許多幼年個體被野狗、野貓捕食,其賴以為食的植物也被野生山羊吃掉,但目前驅逐許多外來種後,加拉巴哥陸鬣蜥的個體數量逐漸回升。包含本物種在內, 有三種陸鬣蜥屬皆為加拉巴哥群島特有種。其中,僅棲息於伊莎貝拉島的粉紅陸鬣蜥(C. Marthae)於2009年被列為獨立物種,棲息數量僅約200隻。目前於紅皮書名錄中被列為極危 (CR),面臨嚴峻危機。

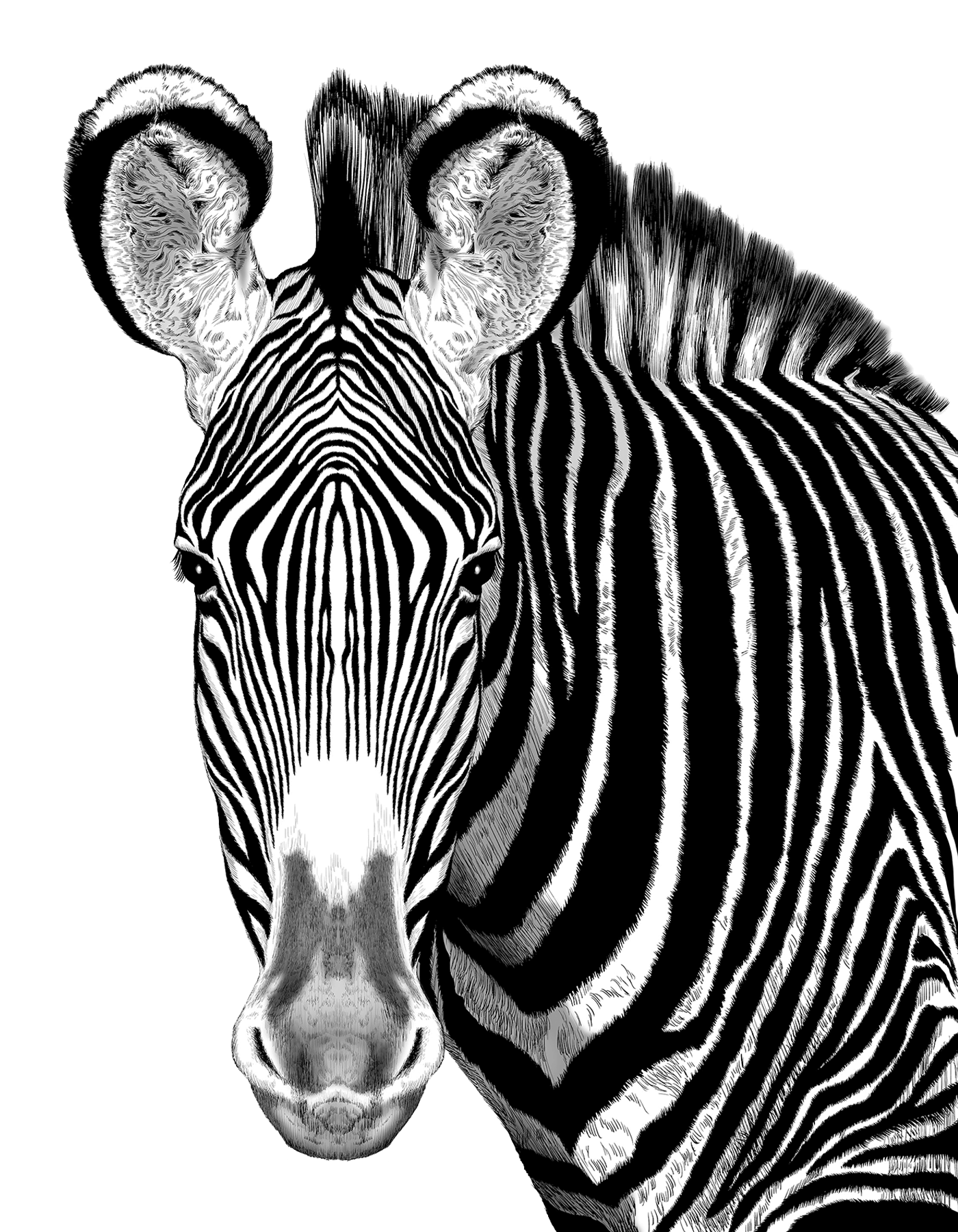

野生馬中的最大物種,分布於肯亞及衣索比亞。與其他斑馬相比,其特色是擁有更細的條紋等。

因濫捕毛皮、盜獵、棲息地遭開發、乾旱等問題,個體數量趨於減少,1976年肯亞已禁止狩獵細紋斑馬。1970年代末期約有1萬5600匹,2004年減少至約2000匹,之後數量無大幅變化。目前則因牛隻等放牧數量增加,導致其覓食地消失、可利用的飲水處減少,帶來可能影響細紋斑馬數量增減之隱患。此外,無適當限制的生態旅遊,也對其行動造成影響。

出處(「瀕危物種」「導致滅絕危機的各種因素」):《學研圖鑑LIVE口袋版 瀕危動物》

帶來嶄新的圖鑑體驗。

知識讓你接觸新世界。

從藏著未解之謎的恐龍、不可思議的小昆蟲,到有點可怕的動物皆蒐羅其中。

只要翻開圖鑑,一窺未知的世界,就能展開興奮雀躍、專屬於自己的冒險。

讓圖鑑學習更自由、更新奇。

運用前所未有的多種方式和技術,提供豐富多元的內容,滿足你的求知欲。

©Gakken